<<第16回:親族の範囲って何?【親等・血族・姻族・尊属・卑属】

ここが大切!

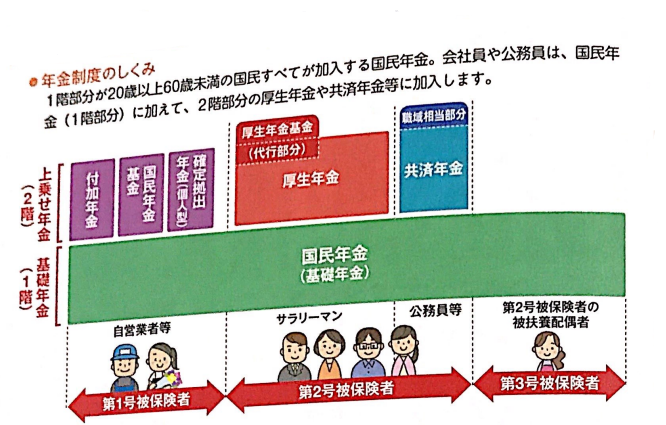

- 国民年金はすベての国民が加入する。

- 国民年金と厚生年金の2階建て。

- 亡くなったら遺族が遺族年金を受け取れる。

公的年金の種類と被保険者の種類

公的年金とは、社会保障の観点から国が行う制度で、あらかじめ保険料を国に納めることで、必要なときに(原則として65歳から)給付を受けることができる社会保険です。

日本の公的年金制度には3種類あり、日本国内に住所のあるすベての人に加入が義務づけられています。その1つが国民皆年金といわれる国民年金です。これは、20歳以上60歳未満の人すベてが加入します。2つ目が厚生年金で、会社員が加入します。公務員や私立学校教職員などは厚生年金の代わりに共済年金に加入します。

このように、会社員や公務員は国民年金と厚生(共済)年金の2つの年金制度に同時に加入していることになります。つまり、会社員や公務員にとっては国民年金と厚生(共済)年金による「2階建て年金」となっているのです。

自営業者や、学生、無職の人、農業従事者などの国民年金のみに加入している人(第1号被保険者)は、每月定額の保険料を納めます。

厚生年金保険(共済年金保険)の適用を受けている事業所や学校などに勤務する会社員や公務員は厚生年金や共済年金に加入し(第2号被保険者)、每月定率の保険料を会社と折半で負担し、自動的に国民年金にも加入します。その保険料は毎月の給料から天引きされます。

第2号被保険者に扶養されている専業主婦などの配偶者で20歳以上60歳未満の人(第3号被保険者)は、配偶者が加入する厚生年金制度などで保険料を負担しているため、個人としては保険料を負担する必要はありません。

公的年金制度とは

年金を受け取れる条件と受け取れる年金の種類

では、どのようなときに公的年金の年金給付を受け取ることができるのでしようか。

原則として、65歳から年金を受け取ることができます。しかも公的年金の受給資格期間を満たしている人でなければなりません。

受給資格期間とは、年金を受け取る資格を得るために必要とされる年金保険料を納付しなければならない期間のことです。この受給資格期間が、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間などの期間が合わせて原則25年(300月)以上あることが必要です。

支給される年金は、「老齢基礎年金・老齢厚生年金」、「障害基礎年金・障害厚生年金」、「遺族基礎年金・遺族厚生年金」の3つのタイプですが、被保険者が亡くなったときに、その人に生計を維持されていた子や配偶者に支給されるのが「遺族基礎年金・遺族厚生年金」となります。

支給される年金の種類

| 基礎年金(国民年金) | 厚生(共済)年金 | |

|---|---|---|

| 原則65歳から | 老齢基礎年金 | 老齢厚生(共済)年金 |

| 障害の状態にある期間 | 障害基礎年金 | 障害厚生(共済)年金 |

| 被保険者が亡くなったら | 遺族基礎年金 遺族基礎年金は、保険料納付期間にかかわらず、老齢基礎年金の満額を受け取ることができる。 | 遺族厚生(共済)年金 亡くなった方の老齢厚生(共済)年金の4分の3の額 加入期間が300か月(25年)未満の場合は、300か月として計算する。 |

>>第18回:【国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内】年金の受給停止と未支給年金請求の手続き【年金受給権者死亡届】