<<第35回:【10ヵ月以内】遺産分割協議がまとまらないとき【遺産分割調停申立ての必要書類】

ここが大切!

- 口座名義人が死亡すると口座は凍結される。

- 必要書類は、金融機関、遺言の有無などによって異なる。

口座名義人が死亡するとなぜ凍結されるのか

銀行などの金融機関では、預貯金口座などの名義人が死亡すると、その口座のすべての取引を停止させるため、その口座からお金を引き出すことも入金することもできなくなります。金融機関は、口座名義人の死亡の事実を家族からの申し出や新聞の訃報欄(ふほうらん)などによって把握します。つまり、金融機関が「死亡した事実を知ったとき」に口座が凍結されます。そのため、なかには死亡した事実が知られることなく、凍結されないままの口座も多く存在します。

亡くなった方の預貯金は、死亡した時点から相続財産となります。そのため、一部の相続人が勝手に預金を引き出して他の相続人の権利が侵害されるのを防ぐために凍結されるのです。

故人の口座が公共料金等の引き落とし先となっていた場合、その口座が凍結されると、その時点から引き落としされなくなり、滞納の扱いとなってしまいます。そのため、早い段階で名義変更、引き落とし口座の変更、滞納分の支払いをすませておくことが大切です。

口座が凍結される前に全額引き出すことも可能ですが、その場合は他の相続人から疑念をもたれてしまい、トラブルに発展することも十分に考えられます。そこで、いくら引き出したのかを証明できるように通帳に記帳したり、引き出したことを他の相続人に細かく報告することが必要です。

預貯金の相続の手続きは大変な労力がかかる

預貯金口座の名義人が亡くなったら、遺族や遺言執行者などは預貯金の相続(払い戻し等)の手続きを行わなければなりません。預貯金の相続手続きにおいては、通常、相続人全員の同意がないと金融機関は解約・払い戻しに応じてくれません。手続きに必要な書類は、各銀行、ゆうちょ銀行で共通しているものと異なるものとがあります。まず原則として必要な書類は以下のとおりです。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

- 相続人全員の現在戸籍謄本

- その他被相続人と相続人との関係を明らかにする戸籍謄本

- 遺産分割協議書

- 相続人全員の印鑑証明書

- 払戻請求書

- 振り込み用紙

- 被相続人の通帳、預金証書、キャッシュカード

これらの書類を揃えるのには大変な労力が必要となります。しかも、被相続人の持つ複数の金融機関ごとに同じような手続きを行わなければならないことも覚悟しておかなければなりません。

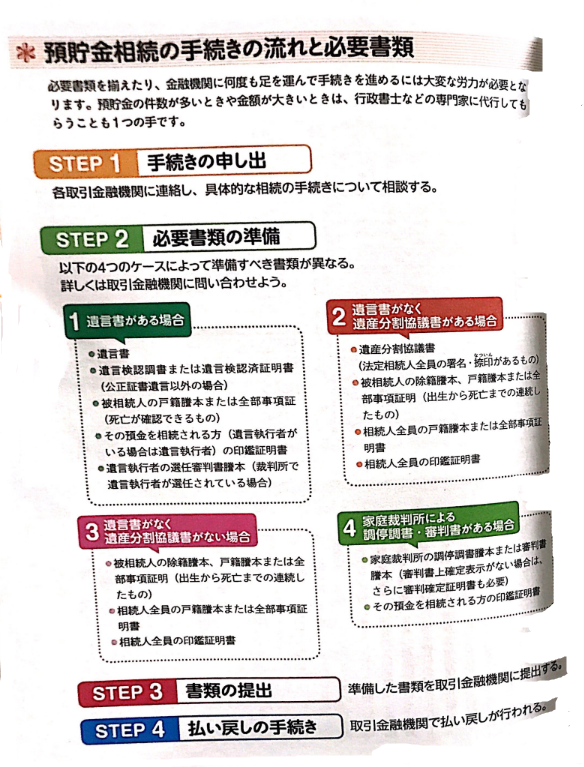

預貯金相続の手続きは4段階

一般的に、預貯金の相続の手続きは以下の流れで行われます。

STEP1 手続きの申し出

口座名義人が亡くなったら、各取引金融機関に連絡し、具体的な相続の手続きについて相談します。これと同時にその口座での取引(預金の入出金等)は原則として制限されます。葬儀費用、入院費用などで払い戻しに応じてもらえるケースもあるので、直接、金融機関に相談してください。

STEP2 必要書類の準備

①遺言書がある場合、②遺言書がなく遺産分割協議書がある場合、③遺言書がなく遺産分割協議書がない場合、④家庭裁判所による調停調書,審判書がある場合の4つのケースによって準備すべき書類が異なります。詳しくは取引金融機関に問い合わせます。

STEP3 書類の提出

準備した書類と、取引金融機関所定の相続手続き書類を取引金融機関に提出します。

STEP4 払い戻し等の手続き

取引金融機関で払い戻し等の手続きが行われます。

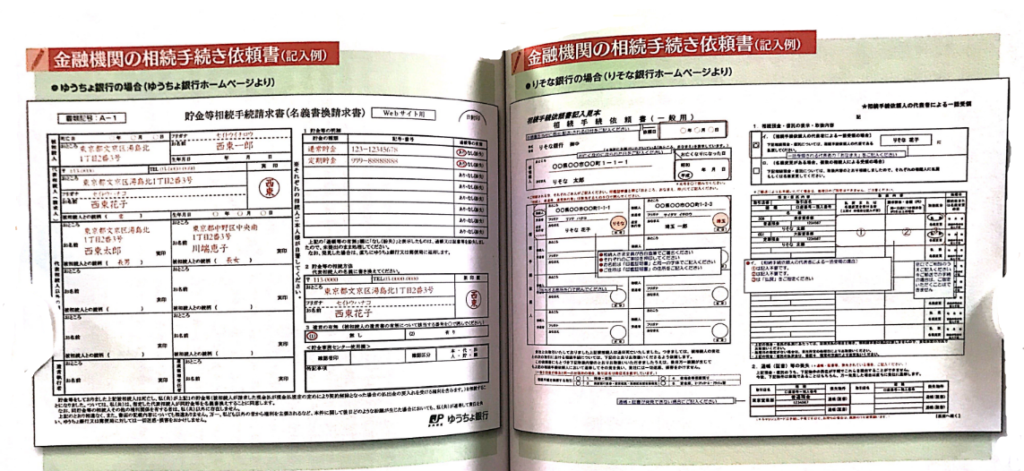

金融機関の相続手続き依頼書(記入例)

金融機関の相続手続き依頼書 見本

預貯金相続の手続きの流れと必要書類

どの金融機関に口座があるかわからないとき

故人がどの金融機関に口座を持っているかがわからないときは、最後の方法として、住所または勤務先の付近にある銀行に直接相談に行きます。このとき、自分が相続人であることを証明する資料が必要となります(故人の出生から死亡までの戸籍謄本、故人と自分との関係がわかる戸籍謄本など)。それらを提示すれば、訪問した支店および同じ銀行の他の支店にも口座がないかを調べてくれます。